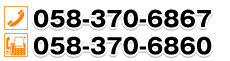

2025年8月31日(日)、令和7年度の岐阜県総合防災訓練が行われ、その中で実施された「岐阜県災害ボランティア連絡調整会議設置訓練」に、岐阜県災害ボランティア連絡会の構成団体(17団体)と被災市町村(大垣市、川辺町)、被災市町村社会福祉協議会(大垣市・川辺町社会福祉協議会)が参加しました。全岐阜県生協連も、今年もコープふの山縣さんと参加しました。(会場:岐阜県庁)

今回は、8月30日(土)午前7時に、「揖斐川-武儀川(濃尾)断層帯」による内陸直下型地震が発生し、岐阜・西濃・中濃地域を中心に大きな被害が発生したという想定で行われました。

午前9時30分開始で、最初に岐阜県健康福祉部地域福祉課から訓練の進め方等の説明がありました。

■訓練の流れ

①災害ボランティア支援協議会の開催

②岐阜県災害ボランティア連絡調整会議の設置

③【大垣市社協-県社協】【川辺町社協-県社協】災害ボランティアセンター設置の連絡。

④【大垣市-岐阜県】【川辺町-岐阜県】各社協による災害ボランティアセンター設置の報告。

⑤【県社協】災害ボランティアセンターを設置する市町社協に事前登録システムアカウントの提供等。

⑥第1回連絡調整会議(全体会議)の開催。

⑦第2回連絡調整会議(全体会議)の開催。

⑧専門部会の開催。(技術系分野、避難所支援分野)

⑨第2回全体会議再開

⑩訓練のふりかえり

私たちが主として参加したのは⑦⑧⑨⑩でした。この訓練が始まった当初は、事務局が事前に作成した訓練マニュアルをもとに行われていたしたが、近年は台本を簡素化し、被災地からの要請をリアルに聞き、参加団体が対応可能な支援をその場で出し合い調整する方式に進歩されてきました。

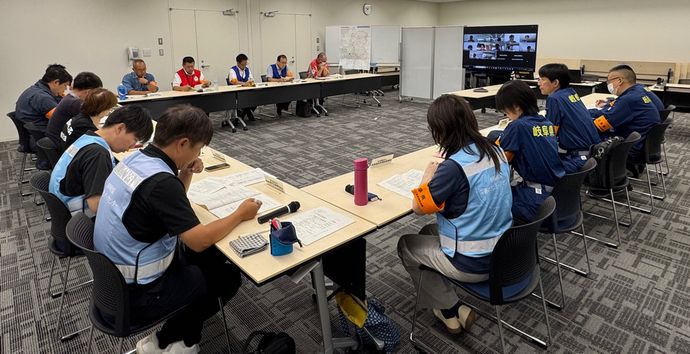

全体会議では、被災地の支援ニーズと各団体から報告された支援計画を書き出したところ、災害ボランティアセンターの運営応援スタッフ、ボランティア輸送用の車両・運転者、宿泊拠点のテント、外国人向けの通訳・トイレ案内表示類の多言語対応、子どものお世話、炊き出し、支援団体の活動資金、ペット連れ避難者の支援、車中泊避難者のエコノミー症候群の予防体制の不足が深刻な問題となっていることがわかりました。

各支援団体から支援可能な項目を出し合い、全岐阜県生協連からは、災害ボランティアセンターの運営体制に関して、日本生協連と連携して「コープ被災地支援センター」の設置を準備することが可能であると報告しました。

また、医療や介護のスタッフが不足している問題に対しては、大垣市の西濃医療生協と情報共有し可能な支援を検討する旨を報告しました。

その後の専門部会(避難所部会)では、上記の避難所課題に対して追加支援できることを出し合いました。全岐阜県生協連からは、炊き出し食材が不足する課題に対し、岐阜県との災害協定に基づき要請を受け拠出を準備する旨を報告しました。

最後に再び全体会議を開催しまとめを行いました。この訓練は2019年から始まりこれで7年目となりました。各団体が報告する支援内容が、年々それぞれの実態に即したリアルな内容に進化していることを感じます。岐阜県生協連の課題としては、従来の支援物資調達と合わせ、被災地(避難所や災害ボランティアセンター)支援の面では、日本生協連を通して全国の生協の支援力を円滑に活かせるようにしていくことがますますの課題と感じました。

また、生協職員OBや組合員のボランティア組織の構築が会員生協で検討されていますので、来年の訓練時には、そのことも支援項目として報告できるよう進めていきたいと思いました。