2025年8月19日(金)、被爆者の願いを継承する岐阜県民の会「第10回運営会議」を岐阜市のハートフルスクエアGで開催し、会員(団体・個人)29名が出席しました。

司会は事務局会議の河原洋之さんが務め、最初に代表世話人の安藤征治さから開会挨拶がありました。

・戦後80年の節目にあたり、「戦争の反省と教訓」が曖昧であると感じます。国民全体で共有・理解されるべきではないか。

・日本人の戦争犠牲者は約310万人だが、アジア全体では約2000万人が犠牲になっています。日本人の犠牲だけでなく、アジアの犠牲者にも目を向けるべきだと強く思います。

・「アメリカ・ファースト」に影響され、日本でも「ジャパン・ファースト」「東京・ファースト」などの言葉が使われるようになりました。子どもたちが「自分さえよければいい」という価値観に流されないよう、教育の中でしっかりとした倫理観を育てる必要があります。

関連して、日本被団協のノーベル平和賞受賞式(昨年12月ノルウェー・オスロ)に木戸季市さんに同行した長女の堀浩子さんから、渡航費用等のカンパへのお礼と報告冊子の紹介がありました。「オスロに同行し、自分の中で大きく変化をして帰ってきました」と述べられました。

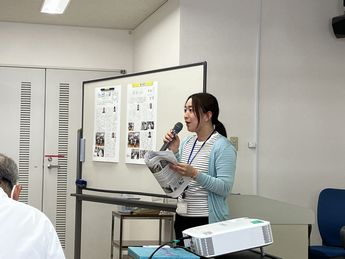

続いて事務局の佐藤圭三さんから、被爆証言の記録、核兵器禁止条約の署名運動、学習啓発、会員拡大など会の2024年度の活動報告がありました。また、堀美奈子さんからは、コープぎふの「子ども平和新聞」活動の報告がありました。子どもたちが講話を聞き平和について考え新聞を作成した取り組みで、多様な視点から平和を考える機会になったと紹介されました。

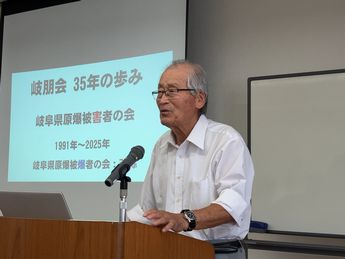

続く学習会では、今井雅巳さんから岐阜県原爆被害者の会(岐朋会)の活動と歴史についてお話を聴きました。【以下、要旨】

①岐朋会の設立と現状

岐朋会は1991年に設立され、当初は約900名の被爆者が岐阜県に在住していたが、2025年には200名未満に減少。高齢化により活動可能な会員は約10名となり、継続が課題となっている。

②会の名称変更とその背景

2025年の総会で「被爆者の会」から「被害者の会」へ名称変更した。これは支援者や市民も含めた活動の継続を意図したもので、全国的な組織の動向や活動の広がりを反映している。

③岐朋会の理念と慰霊祭の活動

「再び被爆者を作らない」という理念のもと、核兵器廃絶と戦争反対を訴える。1993年から毎年慰霊祭を開催しており、この9月には第33回慰霊祭を予定している。

④「原爆と人間」展と健康相談事業

1995年から写真や証言を通じて原爆の実相を伝える展示を開催してきた。健康相談では6000人以上が診療を受け、内部被曝の重要性を訴えている。

⑤地域・教育・講演活動

東海北陸ブロック会議に参加し、広島・長崎訪問や中学校での語り部活動を展開。紙芝居や証言集の出版も行われている。

⑥国際的な活動と国連原爆展

木戸先生がカザフスタンなどで被爆体験を語り、2023年には東京・岐阜で国連原爆展が開催。岐阜での開催は異例で、これは木戸先生の尽力によるものである。

⑦岐阜県の被爆者の紹介

岐朋会の会員として、100歳の宮本ツヤ子さんや、胎内被曝者の宇田茂樹さんなど頑張って活動されている。放射能の遺伝的影響も今後の課題である。

⑧支援団体と地域活動の広がり

生活協同組合や岐阜県民の会が署名運動や展示会設営などを支援してくれている。教育分野では市内全中学校にパネル展示を実施するなどの成果が生まれている。

⑨記録保存の重要性と今後の展望

記録の整理・保存が大変重要であり、初代会長や初回慰霊祭の写真が残っていないことが残念。若い世代との連携を深めながら平和の実現を目指していきたい。

続いて、岐朋会の新会長に就任された西田詩津子さんから、就任の心境と決意が話されました。就任後は不安で眠れない日々もあったが、周囲の支えで活動を継続中であること、個人としても紙芝居による語り部活動を通じて平和の大切さを伝えていきたいと決意が述べられました。

この後、5つのグループに分かれ、前半の報告や学習についての感想や意見を出し合いました。初めての試みでしたが、お菓子や飲み物も用意して、気軽におしゃべりして交流することができました。会員の方からは、継承する岐阜県民の会に入った理由をお聞きすることができましたし、取り組んでいる活動のこと、今後の運動の方向性への問題意識も出し合いました。また、「継承」については、生の声で話すこと、聴くことの力に触れ、「子供たちは大人の話を聴きたがっている」「知事も県庁内では聞けないことを聞きたがっているはず」など、二日後に予定されている県知事への面談への期待も出されました。

最後に、代表世話人の古川秀昭さんから閉会挨拶がありました。

・岐阜県美術館で37年間美術教育に携わり、異動なく勤めてきました。美術以外の分野には疎かったが、新たな会議に参加し、初めて話す人々との交流が新鮮な体験となりました。

・沖縄で出会った牧師の戦争体験に深く感動しました。彼の語りは戦争の悲惨さと人間の尊厳を訴え、戦争の悲劇を二度と繰り返してはならないと強く感じました。

・長崎の被爆種もみを育てた経験から、放射能の影響を実感しました。花は咲いても実が半分しかならず、戦争の爪痕を物語っています。日常の中で「思いやり」を忘れず、平和への願いを込めた行動を心がけたいと考えています。

・今後、会では知事や教育長との面会が予定されています。思いを伝える貴重な機会として活用したいと考えています。

関連して、宇田茂樹さんから原爆稲について補足説明がありました。

・長崎の原爆で被爆した稲が浦上天主堂近くで発見され、九州大学農学部が持ち帰り研究を続けた結果、2001年に多くの種もみが採取され、各地に配布されました。私はその種を譲り受け、育てたところ、花は咲くものの実が半分しかならず、放射能の影響を実感しました。

・この米は見た目では分からず、実際に育てて初めてその異常が分かります。被爆の事実はほとんど知られておらず、話しても伝わりにくいため、実物を見せることでようやく理解される現状に、平和の大切さを改めて感じました。